中山大学2015年度预算情况

中山大学2015年部门预算已获教育部批复。根据《教育部关于做好高等学校财务信息公开工作的通知》(教财【2012】4号)、《教育部关于进一步做好高等学校财务信息公开工作的通知》(教财函【2013】96号)以及《关于做好2015年预算公开工作的通知》(教财司函【2015】249号)等相关规定,现将我校2015年部门预算情况公开:

一、 学校基本情况

中山大学由孙中山先生创办,有着一百多年办学传统,是学术与文化中国南方重镇和人才培养南方高地。主校区位于中国现代大都市──广州,校区同时延伸至美丽的海滨城市珠海。作为中国教育部直属高校,在教育部和广东省共同支持下,通过“211工程”和“985工程”的建设,中山大学已经成为一所国内一流、国际知名大学,正在向世界一流大学迈进,努力成为全球学术重镇。

1924年,孙中山先生亲手将广州地区实行近代教育模式的学校整合创立国立广东大学,并亲笔题写校训:“博学、审问、慎思、明辨、笃行”。孙中山先生逝世后,学校于1926年定名为国立中山大学。

今日的中山大学,由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成,是一所包括文学、历史学、哲学、法学、经济学、管理学、教育学、理学、医学、工学、农学、艺术学等在内的综合性大学。

中山大学具有人文社科和理医工多学科厚实基础,不断追求学术创新,以国际视野开放办学,初步形成了“综合性、创新性、开放性”的特色。现在,中山大学正站在新的起点上,以“人心向学”的理念,突出抓好人才培养这一根本任务,为培养以振兴中华为己任的未来学术精英、行业领袖和其他社会英才而努力,为把中山大学建设成为文理医工各具特色融合发展,具有广泛国际影响的世界一流大学而奋斗!

基本数据(2014年)

|

校本部专任教师 |

3463人 |

|

正高职称 |

1220人 |

|

副高职称 |

1117人 |

|

全日制学生 |

50485人 |

|

本科生 |

32690人 |

|

硕士生 |

12544人 |

|

博士生 |

5251人 |

|

本科专业 |

123个 |

|

博士学位授权点(一级学科) |

42个 |

|

硕士学位授权点(一级学科) |

52个 |

|

专业学位授权点 |

28个 |

|

博士后科研流动站 |

41个 |

|

|

|

|

校园 |

4个 |

|

广州 |

3个 |

|

珠海 |

1个 |

|

附属医院 |

8家 |

|

国际合作学院 |

2所 |

|

地方研究院 |

11家 |

|

国家级研究机构 |

20个 |

关键办学指标(2014年)

学科影响力表现突出:学术影响力进入世界前1%的学科领域数16个,在全国高校排第3,进入前0.1-0.5%的学科领域数7个,在全国高校排第3。

师资队伍实力雄厚:院士14人,千人人数居全国高校前列。

人才培养质量高:本科生就业率、研究生就业率、就业满意度、主要行业入门考试通过率等均居全国高校前列。

科研能力连续大幅提升:连续三年超过10亿元,2012年科研总经费达13亿元,全国综合性高校排第6。

与一流大学国际合作与交流走在高校前列:与美国卡内基梅隆大学、约翰霍普金斯大学医学院和法国格勒诺布尔综合理工学院等建立平台和机构。

学校使命:坚持社会主义办学方向,培养振兴中华的领袖型人才和社会主义事业建设者和接班人,建设勇于创新的学术重镇,促进国家社会文明事业进步,传承创新优秀文化。

战略目标:把中山大学建设成为文理医工各具特色融合发展,具有广泛国际影响的世界一流大学。

办学理念:中山大学倡导“人心向学”,用心做好大学“精心育人”和“追求学术”这两方面核心工作,提高学校教育质量和教师学术整体水平,学生勤奋学习,努力创新,提高能力和素质;坚持“教授就是大学”的理念,确立教授在学校事务中的学术主导地位;坚持“善待学生”,为学生的学习、生活和工作创造有利条件。

学校特色:综合性、创新性、开放性。

发展模式:综合性:多学科综合发展;研究型:突出学术研究的地位;开放式:对国际与海外、社会开放办学。

培养目标:中山大学教育学生遵循校训,追求学业;期待学生有振兴中华、服务全人类文明进步事业的抱负,阳光开朗,知礼诚信,尊师爱校,勤奋执着,勇于担当,敢于超越,成为具有国际视野、人文情怀和领袖气质的学术精英、行业领袖和社会英才,勇当社会主义事业建设者和接班人。

培养模式:学校形成了“通识教育、大类教学、复合创新”的本科教育观念和“厚基础、宽口径、重个性、求创新”的本科人才培养特色。

在研究生教育方面,探索“全面质量、分类培养”的研究生教育理念。推动科学学位研究生硕博贯通培养,开展“优生优培”,推动课程训练和科研训练结合,加强研究生教育国际化和创新性研究,加强创新意识和创新能力培养;推动专业学位研究生教育与行业实践结合,加强职业能力培养;建立研究生学习权益保护机制,保护研究生的学习权益。

专业设置:中山大学现有本科专业123个,设有20个人文社科类院系,包括中国语言文学系、历史学系、哲学系、社会学与人类学学院、亚太研究院、管理学院、岭南学院、国际商学院、法学院、政治与公共事务管理学院、教育学院、马克思主义学院、心理学系、外国语与翻译大学院、国际汉语学院、传播与设计学院、旅游学院、资讯管理学院、国家保密学院和文化创意学院;设有16个 理工科类院系,包括数学与计算科学学院、物理科学与工程技术学院、中山大学-中国科学院高能物理所高能物理联合学院、化学与化学工程学院、生命科学大学院、海洋学院、地球科学与地质工程学院、地理科学与规划学院、环境科学与工程学院、信息科学与技术学院、软件学院、移动信息工程学院、工学院、中法核工程与技术学院、中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院、超级计算学院;设有5个医科类院系,包括中山医学院、光华口腔医学院、公共卫生学院、药学院、护理学院。学校还设有人文高等研究院、博雅学院、通识教育部、逸仙学院、知识产权学院和创业学院,积极开展教育教学改革和创业教育。

学校拥有7个国家级基础科学研究和教学人才培养基地,包括中国语言文学、历史学、哲学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学;拥有8个国家级实验教学示范中心,包括物理学、化学、生物学、法学、经济管理、基础医学、临床技能、信息技术等;拥有国家集成电路人才培养基地、国家生命科学与技术人才培养基地;拥有首批国家大学生文化素质教育基地,以及中国第一个大学生体育训练基地。

中山大学有雄厚的师资力量。包括临床医学教师在内,全校有博士生导师1170人, 有一批著名学者和学科、学术带头人,其中有中国科学院院士12人(含双聘7人)、中国工程院院士2人(含双聘1人),国家“千人计划”专家47人,国家“万人计划”青年拔尖人才5人,国家有突出贡献的中青年专家4人,享受政府特殊津贴专家130人,教育部“长江学者”55人,“973”首席科学家(含重大科学研究计划首席科学家)18人,国家杰出青年科学基金获得者74人,人社部“百千万人才工程”国家级人选27人,教育部“跨世纪优秀人才培养”计划16人,新世纪优秀人才支持计划179人,全国高校教学名师获得者9名,卫生部突出贡献专家10人。

中山大学学科门类覆盖面广,研究生教育已涵盖了除军事学外的所有学科门类,是教育部直属高校中学科门类最齐全的学校之一。现有42个博士学位授权一级学科、52个硕士学位授权一级学科,2个博士专业学位,28个硕士专业学位(其中工程硕士共19个领域),博士后科研流动站41个,一级学科国家重点学科2个、二级学科国家重点学科23个,国家重点培育学科6个。在教育部学位与研究生教育发展中心于2012年组织开展的第三轮全国学科水平评估中,学校有16个学科进入前5,32个学科进入前10,表明学校学科总体实力居于国内高校前列。中山大学学科国际学术影响力突出,根据国际机构排名,按ESI(基本科学指标)统计,学校有16个学科领域的学术论文综合指标进入世界前1%,居全国高校第3名(截止2014年8月)。

二、 部门预算报表及情况说明

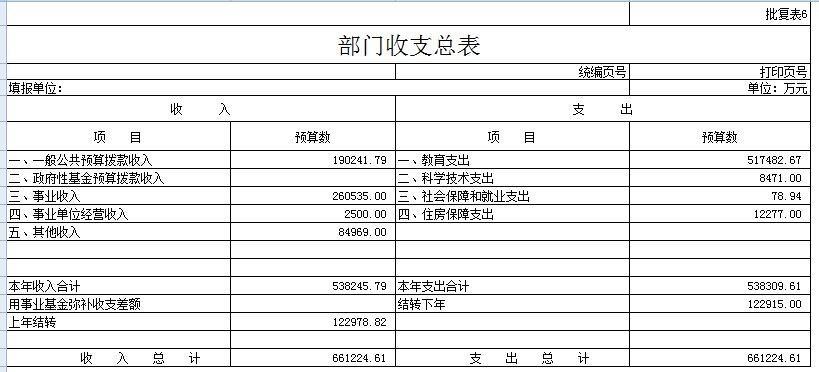

(一) 部门收支总表及情况说明

我校2015年收支总预算均为661,224.61万元,较上年年初部门预算批复数增加38,913.07万元,其中财政拨款收入增加7,155.85万元;事业收入增加12,130万元,其他收入增加12,984万元;上年结转余额122,978.82万元,主要是在研科研项目结转资金。教育支出较上年批复预算增加33,473.07万元;结转下年余额122,915万元(在研科研项目资金)。

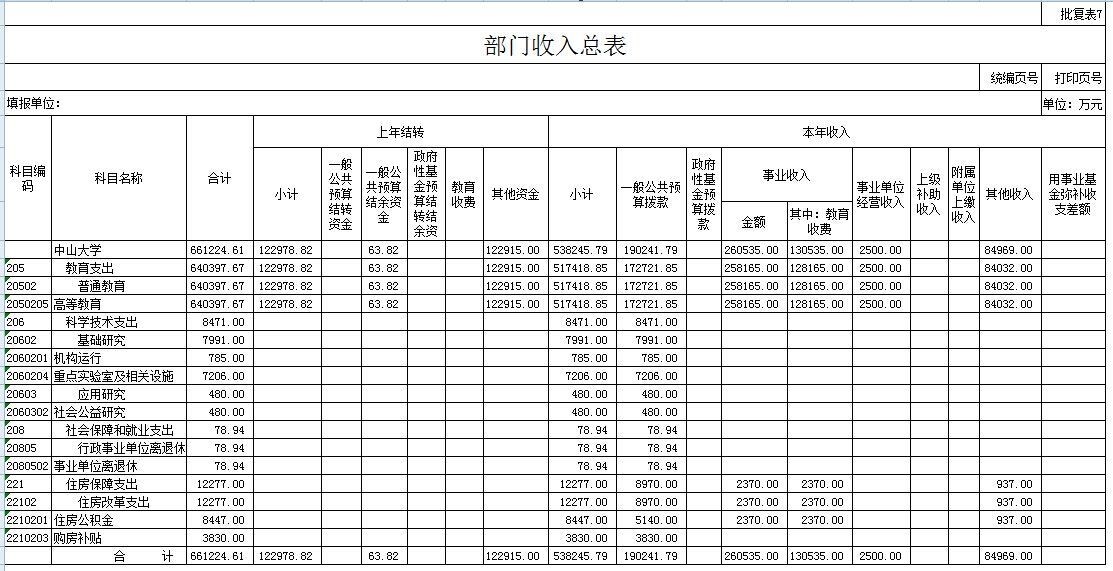

(二) 部门收入总表及情况说明

我校2015年公共预算收入661,224.61万元,其中:上年结转122,978.82万元,占18.60%;财政拨款收入190,241.79万元,占28.77%;事业收入260,535万元,占39.4%;事业单位经营收入2500万元,占0.38%;其他收入84,969万元,占12.85%。

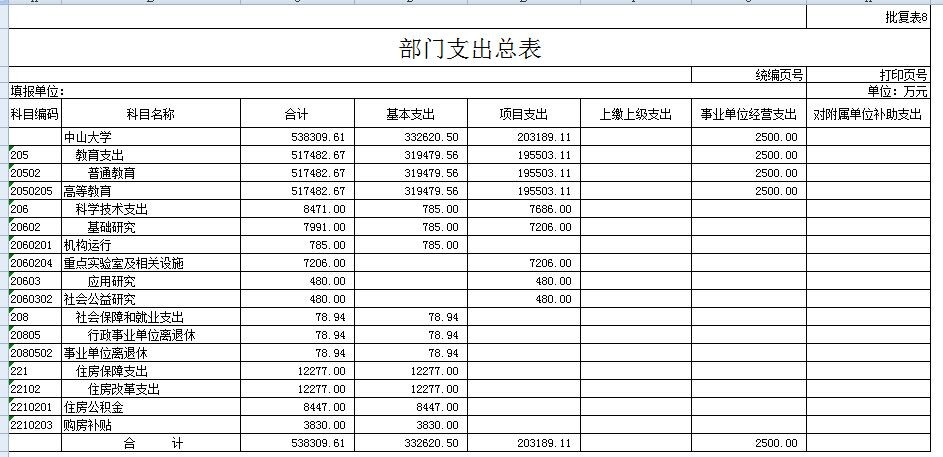

(三) 部门支出总表及情况说明

我校2015年公共预算支出538,309.61万元,其中:教育支出517,482.67万元,占96.13%;科学技术支出8,471万元,占1.56%;社会保障和就业支出78.94万元,占0.02%;住房保障支出12,277万元,占2.28%。

(四) 一般公共预算支出表及情况说明

我校2015年一般公共预算支出年初预算数为190,241.79万元,与上年相比增加7,155.85万元,其中:

1.高等教育支出2015年预算数为172,721.85万元,比上年增长3,354.85万元,主要原因是研究生教育投入机制改革,研究生奖助学金支出相应增加。

2.科学技术支出2015年预算数为8,471万元(我校含基础研究机构的基本支出、国家(重点)实验室的支出以及从事农业社会公益专项科研方面的支出),较上年增加2,940万元,原因是国家重点实验室及相关设施经费项目支出增加2,940万元。

3.住房保障支出2015年预算数为8,970万元,比上年增加939万元,主要原因是在职人员人数增加,住房公积金及购房补贴预算支出相应增加。

三、 名词解释

(一) 收入科目

1.一般公共预算拨款:指中央财政当年通过部门预算拨付学校的财政资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4.其他收入:指学校取得的地方财政拨款和其他部委办局的拨款以及除上述各项收入以外的收入。

5.上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金,我校上年结转122,978.82万元中的122,915万元属在研科研项目资金。

(二) 支出科目

1.教育支出:反映学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2.科学技术支出:用于从事基础研究机构的基本支出,国家(重点)实验室的支出以及从事农业社会公益专项科研方面的支出。

3.社会保障和就业支出:用于实行归口管理的事业单位开支的离退休人员经费支出。

4.住房保障支出:学校用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,包括:

(1)学校按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

(2)根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发【1998】23号)、《印发关于广州市直属机关事业单位住房货币分配的实施方案(试行)的通知》(穗府[1998] 21号)、《印发关于广州市未达标房改房换购、补购、住房差额货币补贴办法的通知》(穗府[1999]11号)等规定,从停止住房实物分房后,房价收入比在4倍以上的地区,可以对无房和住房面积未达到标准的职工发放的住房货币化改革补贴资金。

5.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金,我校结转下年122,915万元属在研科研项目资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动发生的支出。